相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

民法の全体像

個人が社会生活の中で生きていくにあたり、最も身近な法律は民法と言えます。

この民法は、大きく分けて5つの構成で成り立っており、その全体像を知ることでより理解が深まるでしょう。

今回は、民法についてもう少し詳しく解説していきたいと思います。

民法を構成する5つの編

民法は、パンデクテン方式と呼ばれる整理の仕方で条文が整理されており、以下の5つの編に分類されます。

・第1編「総則」(1~174条の2)

・第2編「物権」(175~398条の22)

・第3編「債権」(399~724条)

・第4編「親族」(725~881条)

・第5編「相続」(882~1044条)

パンデクテン方式は「共通のルールを前に出す」という整理の仕方であり、第1編ほど共通部分が多く、以降順に法律の内容も構成されています。

中でも民法で私たちに最も身近なものを挙げるとすれば、誰でも遭遇することがありえる第4編「親族」と第5編「相続」でしょう。

相続は、金額の大小に関わらず家族の誰かが亡くなった際に必ず発生します。一人で生まれる人はいないため、これは必ず起こります。

民法は私人間(しじんかん)、つまり個人と個人が関わる場合の分野を定めた法律のため、知っておいて損はありません。

ちなみに、主に財産関係についてのルールを定めた第1編「総則」第2編「物権」第3編「債権」はまとめて「財産法」、家族関係についてのルールを定めた第4編「親族」第5編「相続」はまとめて「家族法」と呼ばれています。

それでは、それぞれ見ていきましょう。

第2編「物権」

物に対する権利について定めています。

代表的で分かりやすいのが所有権ですね。

その物の本来の持ち主はその物をどう扱ってもよいですが、他の人が勝手に扱ってはいけないですよね。

また、共有している物(一つのものを複数の人で所有している状態)についての規定もあります。

第3編「債権」

債権(さいけん)は、特定の人に特定の行為や給付を請求する権利について定めています。

金銭や物、労力などを請求する権利ですね。債権を持つ権利者を「債権者」と言います。

また、人と人の契約について、解除に関する規定もあります。

第4編「親族」

親族、つまりは家族関係のルールについて定めています。

中には婚姻できる年齢や、夫婦の氏についてなども規定されています。

第5編「相続」

相続は、被相続人(故人)の財産の引き継ぎについて定めています。

中には、相続権を有する範囲や法定相続分についてなども規定されています。

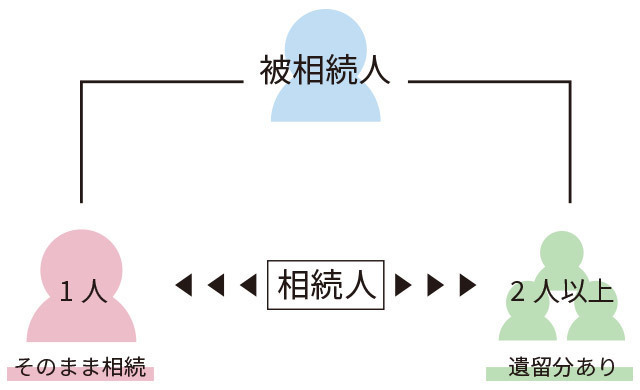

相続の具体例

大まかな分類を理解したところで、最も身近な「相続」を用いてもう少し詳しくご説明致します。

「相続」と一言でいっても、多くのルールがあります。

その理由は、個人の状況や家族構成などによりさまざまな相続のケースが想定されるためです。

例えば、相続人が1人しかいない場合は、非常にシンプルです。相続人同士がトラブルになることもなく、その相続人が亡くなった方の財産を相続するのか、放棄するのかを決めるだけで済みます。

しかし、相続人が2人以上いる場合や、既に死亡していたケースではもう少し複雑になります。

また、遺言の有無や、被相続人(亡くなった人)が生前の関係から「この人には遺産を相続させたくない」という意思を示しているケースもあります。

※この場合は、遺留分について配慮する必要があります。

これらさまざまなケースがありますが、どのケースでも、基本的には法律に則って手続きを進めていくことになります。

加えて、相続手続きには法律により期限が設けられています。

期限を過ぎた場合にはペナルティが発生(必要以上に税金がかかってしまう)したり、手続きが認められずにもらえるはずだったお金がもらえなかったりと、相続人にとってはデメリットが大きくなります。

そのため、どんなケース・どんな手続きにおいても、期限内に行うことが重要です。

民法を知ることのメリット

民法についてもっと詳細に知りたい場合には、現行総合法令集やインターネットで検索する方法があります。

法律についての記述は難解な法律用語が羅列されているため、その法律用語の1つ1つの意味から理解するには専門家でなければ難しいでしょう。

しかし現代では分かりやすく解説されている本や漫画、インターネットなどにより、その内容を知ることは容易になっています。

内容は私たちの身近なこと、普段の生活に直結していることが記載されていることもあり、他の法律よりは理解しやすいのではないでしょうか。

法律についての知識が少しでもあると、トラブルを未然に回避できるだけでなく、すでに起きた面倒な問題を長引かせずに済むケースもあります。

すべてを熟知する必要はまったくありませんが、あなた自身に該当する項目について少しでも目を通しておくことで、実際にトラブルが起きた際にも冷静に対処することができるでしょう。

まとめ

今回は、私たちの最も身近なことを定めている民法の全体像として、民法を構成する5つの編について解説しました。

法律を知ることは、自身を守ることにもつながります。

この機会に、ぜひ目を通してみてくださいね。

かみ砕いてご説明させていただいたため、実際の法典内容と異なる解釈をされる場合があります。

もし分かりづらい部分等ありましたら、ぜひお教えください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ご不明な点は、相続に強い新潟の税理士にご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応