相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

遺産分割調停とは

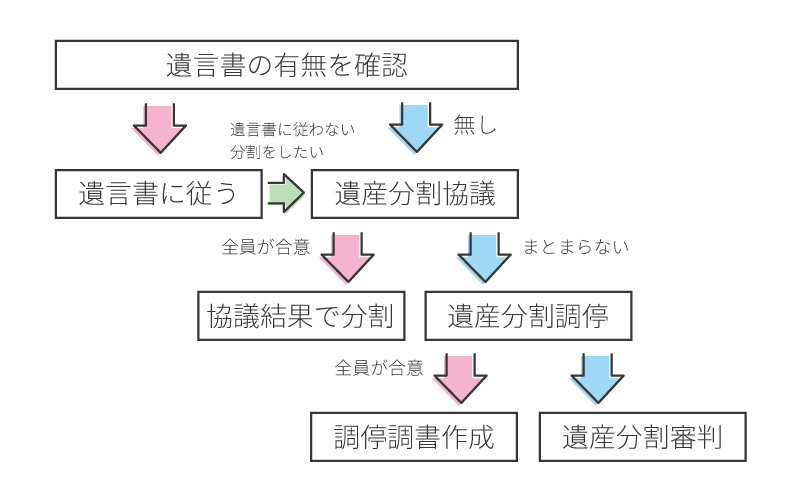

相続が発生すると、多くの場合において遺産分割協議を相続人同士で行います。

この遺産分割協議でスムーズに遺産の配分が決定すれば問題ないのですが、様々な状況から話し合いがまとまらないことも珍しくありません。しかし遺産分割が完了できないと、相続手続きを進めることができず、さらに遺産の処分を行うことも難しくなります。

相続人同士での遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、次に進む手続きが家庭裁判所で行われる遺産分割調停です。調停では間に調停委員が入り、解決案を探ることになります。

今回は遺産分割調停の手続きや実際の流れ、注意すべき点などについて解説します。

遺産分割協議がまとまらない時でも、遺産分割調停を利用することで遺産分割を行うことが可能になりますが、下記のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

相続人同士で直接顔を合わせることはなく、調停委員が間に入るため、感情的な主張に走らず冷静に話し合いができます。

また最終的な遺産の分配に関しては、裁判官による判断のため法律的に妥当な結果となることが多く、極端に不利な遺産分割となる可能性は低くなります。

デメリット

調停は月1回程度のペースで開かれますが、1回で終わることはなく少なくとも数回は行われます。

そのため最終的に結果が出るまで、1年程度はかかると考えた方が良いでしょう。話し合いがなかなか進まない時は、さらに数年の時間を要する場合もあります。

また申立人の主張だけでなく、当事者全員の納得するように判断がなされますので、必ずしも希望する遺産分割の結果となるとは限りません。

さらに相続人全員の合意が得られないようであれば、調停は不成立となります。

また弁護士など専門家に依頼した場合は、その費用も発生します。

遺産分割調停の申立てにあたり、必要な書類や費用を確認しましょう。

必要書類

費用

- 収入印紙代(被相続人一人につき1,200円)

- 郵便切手代:裁判所からの連絡用として予納する。料金は各裁判所により異なる

- 弁護士費用(依頼する場合)

遺産分割調停では、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立人の住所地ではありませんので注意しましょう。

なお相手方の相続人が複数いる場合は、それぞれの住所地から選ぶことができます。

申立てから約2週間後に、家庭裁判所から調停期日の通知書が郵送で送られてきます。この通知書には初回の調停期日が記載されています。

実際の遺産分割調停では下記のように、順を追って必要事項を確認していきます。

申立人と相手方は直接顔を合わせて話し合うことはなく、調停室で交互に調停委員が聞き取りを行っていきます。

調停の終わりには、その日の調停で合意できた内容や課題、次回の調停期日を調停委員が確認します。

①相続人の範囲の確認

戸籍謄本などにより、誰が相続人であるのかを確認します。

②遺言の有無の確認

遺言があり、すべての遺産の配分が遺言により決まっている場合は遺産分割調停の申立てはできません。申立てが可能なのは、遺言で指示されていない遺産がある場合・分割の割合のみを指定している場合です。

③遺産の範囲の確認

財産目録などで確認します。

④遺産の評価の確認

相続人の間で遺産の評価に相違がある時は、別の鑑定人に評価を依頼する場合があります。

⑤特別受益と寄与分の確認

特定の相続人に特別受益や寄与分がある場合、この時点で法定相続分が修正されることがあります。

特別受益と寄与分については下記の記事で詳しく解説しています。

⑥各相続人の取得財産の確定

申立人・相手側の意見をすべて考慮した上で、調停委員が遺産の分割を決定します。

調停が成立した場合

相続人全員が遺産の分配に合意し、調停が成立となった場合は合意内容をまとめた「調停調書」が作成されます。

調停が不成立となった場合

調停でも合意に至らず不成立となった場合は、調停委員の判断で遺産分割審判へと進みます。審判では最終的に裁判官による判断が下されます。

遺産分割調停を進めるにあたり、やってはいけないことを確認しておきましょう。

無断で欠席する

当然ではありますが、調停の期日には、必ず出席しなければいけません。欠席が続くと調停が不成立になる可能性があります。無断で欠席することは絶対にやめましょう。

但し弁護士に依頼している場合は、代理人として弁護士に出席してもらうことが可能です。また遠方に住んでいて参加が難しい時などは、テレビ会議を利用するなどの方法もあります。

正当な理由なく欠席した場合、ペナルティを課される可能性もありますので、やむを得ない場合は必ず連絡を入れましょう。

嘘をつく

調停を有利に進めるために、嘘をついたり事実を過度に誇張する主張はやめましょう。

感情的な対応

調停に持ち込まれるケースでは当事者同士での感情的な行き違いがある場合が多く、どうしても感情的な主張をしてしまいがちです。

調停委員は主張を聞いてくれますが、法律や過去の判例に基づいて判断が下されます。あまり感情的な主張ばかり繰り返すと、冷静な話し合いができない状態だとみなされる可能性もあります。

調停はあくまでも話し合いです。調停委員の理解や他の相続人の合意を得るために冷静な姿勢を保つことを心がけましょう。

調停を有利に進めるポイントは?

- 感情的な主張でなく、あくまで法的な根拠に基づいた主張をすること。法律に詳しい専門家のサポートを得るとより安心です。

- 調停委員には誠実に対応し、悪い印象を与えない

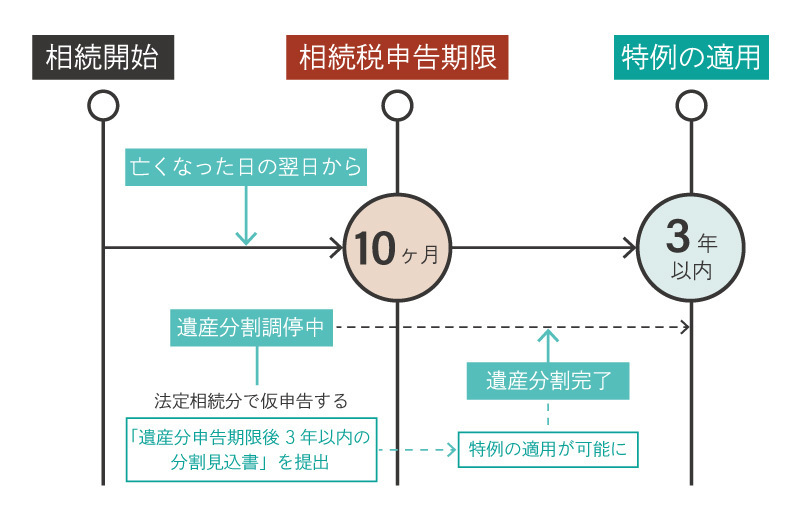

遺産分割調停に入ると、恐らく相続税の申告期限(相続開始より10カ月以内)に遺産分割が確定することは難しくなります。

しかし申告期限を引き延ばすことはできません。この場合、相続税申告はどのように対応すれば良いのでしょうか。

法定相続分に従い仮申告を行う

各相続人の遺産の分配が確定していない時は、ひとまず法定相続分で仮申告することになります。そして遺産分割が確定した後に、改めて修正の申告を行います。

通常、遺産が未分割の状態で仮申告を行う場合のデメリットとして、相続税減額の特例が適用できない点があります。

対応策として、仮申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して一緒に提出します。

この書類を提出することによって、申告期限から3年以内であれば「配偶者特別控除」と「小規模宅地等の特例」を遡って適用することが可能になります。

3年以内に遺産分割が完了しない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出することによって更に4カ月の延長が可能です。申告期限から3年を経過した日の翌日から2カ月以内に提出する必要があります。

遺産分割調停の概要や流れ、相続税申告の対応などについて解説しました。

出来れば遺産分割協議で相続人全員が納得し、スムーズに遺産分割を完了することが理想的ですが、状況によっては相続人だけでは話し合いがなかなかまとまらないことがあります。

その際は遺産分割調停を利用することが出来ますが、調停の対応には法律的な知識も必要になってくるため、調停の申立てをお考えの場合は弁護士に、また相続税申告に関しては税理士に相談されることをおすすめします。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応