相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

法定相続人の遺留分とは?

法定相続人に最低限遺産が保証される制度を解説

相続では遺言書の内容が法定相続分より優先されますが、明らかに不公平な内容だった場合、遺産が受け取れない、また配分が少ない相続人が納得できない、というケースは珍しくありません。

そのような時に重要なポイントとなるのが「遺留分」です。一定の血縁関係にあたる法定相続人には、最低限確保できる遺産が法律で定められているのです。

今回のコラムでは、遺留分の概要や割合、請求できるケースなどについて解説します。

遺留分の概要

遺留分とは、一定の関係性にある法定相続人に認められた、最低限の遺産を確保できる法律で定められた権利です。

不公平な内容の遺言書に納得できない場合などに、遺留分を主張することで必ず一定の遺産を確保できます。

遺留分の請求は「権利」

注意しておきたいのが、遺留分の請求はあくまで「権利」であり、主張するかどうかは相続人次第です。

また遺留分を請求するための一定の手続きを行わなければ遺留分の確保はできません。反対に遺産分割の結果に納得していれば、遺留分を請求する必要はありません。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分は、すべての相続人に認められている権利ではありません。認められるか否かの範囲を確認しておきましょう。

遺留分が認められる相続人

・配偶者

・直系卑属の相続人

子ども、孫など、被相続人の直接の子孫にあたる相続人

・直系尊属の相続人

親、祖父母など、被相続人の直接の先祖にあたる相続人

遺留分が認められない相続人

・兄弟姉妹・甥姪(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合相続人となる)

遺留分の権利は遺族の生活を守るという観点から定められているため、生活を共にしている可能性が低い兄弟姉妹や甥姪には認められていません。

遺留分が認められないケース

法定相続人の資格として遺留分の権利があるとしても、認められないケースがあります。下記に該当する人は遺留分を請求することはできません。

相続欠格者

相続に関わる犯罪行為を行うなどの理由で相続人の資格を失った者

相続放棄

相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、当然ながら遺留分の権利もありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、原則的には法定相続分の1/2または1/3です。個々の遺留分の額は、相続人の人数や関係性により変わりますので、確認してみましょう。

遺留分は2段階のステップで計算します。

①総体的遺留分

遺産全体での遺留分を「総体的遺留分」といい、相続人が誰になるのかによって変わります。

相続人が直系尊属のみ(被相続人の親や祖父母のみ)の場合は遺産全体の1/3、それ以外は1/2となります。

②個別的遺留分

各相続人の個別の遺留分は、相対的遺留分に法定相続分を掛け合わせて算出します。

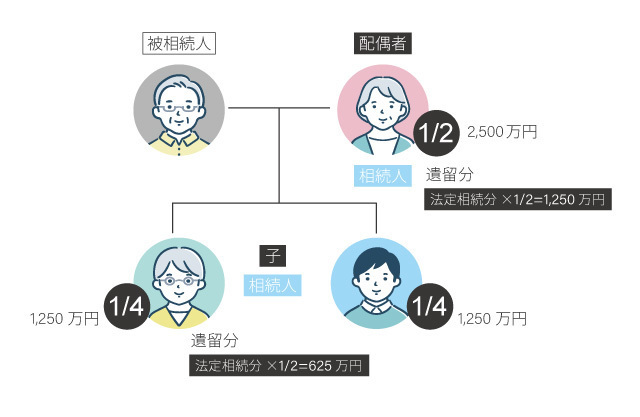

遺留分の計算例

実際の遺留分の計算例を見てみましょう。

※前提条件

遺産総額は5,000万円 / 相続人は配偶者と子二人

①総体的遺留分は1/2

②個別的遺留分

配偶者:法定相続分2,500万円×1/2=1,250万円

子:それぞれ法定相続分1,250万円×1/2=625万円

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された相続人は、遺産を得た他の相続人に遺留分を請求できる権利があり、これを遺留分侵害額請求といいます。

以前は「遺留分減殺請求」といい、侵害された分を遺産そのもので取り戻す、という権利でした。現金の遺産であれば明確なのですが、例えば不動産であれば、不動産そのものを取り戻すため、他の相続人と遺産を共有するケースが考えられました。

2019年7月に法律が改正され、遺留分は不動産や株式などの遺産もお金で取り戻す権利となりました。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分は請求しない限り取り戻すことはできません。まずは他の相続人に対し、内容証明郵便などで意思表示を行います。(この時点で遺留分を請求できる権利の時効が止まります)

その後、話し合いでも解決しない場合は調停、さらに訴訟という流れとなります。

遺留分の請求には時効があり、相続の開始と遺留分が侵害されているという事実を知ってから一年以内に請求しなくてはなりません。前述のとおり、請求することにより時効が止まります。

また、音信不通などで被相続人が亡くなったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると請求することはできません。

遺留分が請求できるのはどんなケース?

遺留分の請求が行われるのは、遺言書の内容に不服があり、遺産の配分が少なくなった相続人によるものが一般的です。しかしその他にも請求できるケースがあります。

死因贈与

贈与者が死亡した時点で、効力が生じる贈与のことを「死因贈与」といいます。贈与者が生前に財産の贈与について受贈者と契約を結ぶ、という点で遺贈とは異なります。

例えば「私が死亡したら、あなたに〇円を贈与します」といった内容の契約です。

死因贈与の契約を被相続人が結んでいた場合、結果として法定相続人の遺留分が侵害されることがあります。その場合、法定相続人は遺留分の請求が可能です。

まとめ

遺留分は遺言書の内容が不公平なものだったり、特定の相続人に多額の贈与が行われていたなどして遺産分割に納得できない場合に、法定相続人に最低限の遺産を保証する制度です。

遺留分が請求できるのかどうか迷った場合、また他の相続人から遺留分を請求されてどうしたら良いか分からない場合は、専門家に相談するのが良いでしょう。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応