相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

相続税申告のマイナンバーは拒否できる?

記載方法と提出方法を解説

相続税申告書には、マイナンバーを記載する欄がありますが、個人の資産状況を知られることに抵抗があるなど、マイナンバーの記載をためらう人が少なからずいるようです。

マイナンバー記載が導入された当初であれば、マイナンバーを記載しないで申告することも可能でしたが、現在は法律上の義務となっているため、正しい方法で記載するようにしましょう。

この記事では、正しい記載方法と気をつけるべき点、マイナンバーが分からない場合の対処法や必要書類について、税理士が丁寧にご紹介いたします。

相続税申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要

相続税申告をする場合、マイナンバーの記載が必要となります。

このことは国税庁が以下のように明記しております。

マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した財産に係る相続税の申告書(平成28年分以降用)から必要です。

マイナンバーとは、正式名称を「個人番号」と言い、行政手続きにおける特定の個人を識別するための12桁の番号を指します。

マイナンバーの取扱いに要注意!

マイナンバーを含む個人情報は、原則として他人に提供してはいけないことになっていますが、相続税の申告書を作成するためにマイナンバーを記載した申告書を相続人の間で順番に回すことは問題なしとされています。

他人のマイナンバーが記載されている申告書はコピーも保管もできないため、注意が必要です。

マイナンバーの記載は自筆のみとなります。代筆はしないようにしましょう!

マイナンバーを相続税申告書に記載する目的

相続税申告書へのマイナンバーの記載は、平成28年分以降用から必要になりました。

その理由は、「社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される」と内閣府では説明されています。もっと平たく言えば、税務調査の効率が格段に向上し、公平性が高まる(不正を見抜きやすくなる)からですね。

マイナンバー制度導入の目的は「便利な暮らし、より良い社会」を目指すことにあり、主には以下の3つとなります。

- 公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)

- 国民の利便性の向上(面倒な行政手続きが簡単に)

- 行政の効率化(手続きをムダなく正確に)

マイナンバーの記載は拒否できない?

マイナンバー制度の導入にあたって、個人情報を管理されることに抵抗がある方も少なくありません。

実際に、相続税申告でマイナンバーを記載せずに申告するケースもありました。しかし、それは今は現実的には不可能となっています。

もしマイナンバーを記載しなくても、税務署はさまざまな仕組みを用いて資産情報を集めることが可能です。つまりは、マイナンバーを記載しないことによるメリットはほぼありません。税務署の手間が増える程度です。

逆に、非協力的な態度として審査時に不利な印象を持たれる可能性が高まってしまうため、マイナンバーは正しく記載するようにしましょう。

マイナンバーの記載について、国税庁は以下のように明記しています。

税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。

ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。

相続税申告書にマイナンバーを記載する方法

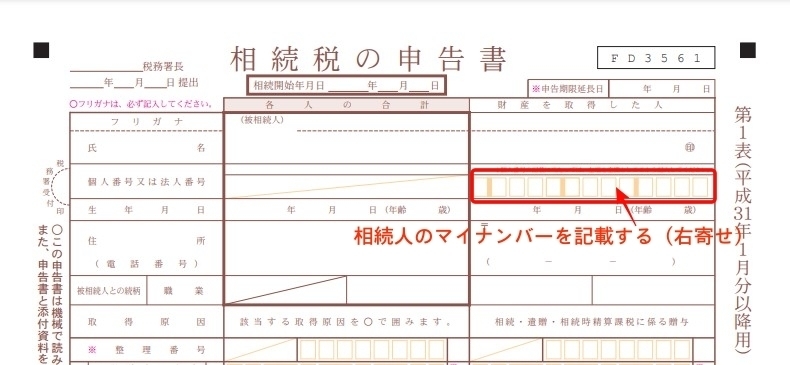

相続税申告の際のマイナンバーは、相続税の申告書(第1表の上部)に相続人のマイナンバーを記載します。

相続税申告書は、税務署でもらうか国税庁HPでダウンロードしましょう。

マイナンバーが分からない場合

マイナンバーを記載した相続税申告では本人確認が必要

マイナンバーを記載した相続税申告書の提出では、なりすまし防止のために本人確認が義務となっています。

相続税申告書を誰だ提出するかで必要書類が少し異なりますので、それぞれのケースをご紹介しますね。

- 相続人が提出する場合

- 代理人が提出する場合

相続人が提出する場合

相続税申告書に、各相続人等の本人確認書類の写しを添付して提出します。この際、実際に窓口で手続きを行う相続人は、窓口で提示すれば写しの添付は不要となります。

マイナンバーの本人確認書類は、マイナンバーカードの有無で必要書類が異なります。

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードには本人の顔写真がついているため、表と裏の写しを提出する。

マイナンバーカードを持っていない場合

「マイナンバー確認書類」と「身元確認書類」の2点が必要となる。

<マイナンバー確認書類>

・通知カード

・住民票の写し、または住民票記載事項証明書(いずれもマイナンバーの記載があるもの)

※通知カードに記載されている住所や氏名が異なる場合はこちらを選択

<身元確認書類>

・運転免許証

・パスポート

・在留カード

・公的医療保険の被保険者証

・身体障害者手帳

代理人が提出する場合

相続税申告は代理人が提出することも可能です。この場合、代理人が税理士かそれ以外かで必要な書類が異なります。

代理人が税理士以外の場合

代理人が税理士以外の場合、以下3つの項目についての確認が必要です。

① 代理人の方が代理権を有していることの確認(代理権の確認)

・法定代理人の場合は戸籍謄本

・任意代理人の場合は委任状

②申告書等を提出する者が正しい代理人であることの確認(代理人の身元確認)

・代理人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)

・代理人の方の運転免許証

③申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(本人の番号確認)

・顧客のマイナンバーカード

・顧客の通知カードの写し

まとめ

以上、相続税申告時のマイナンバーの記載方法と提出方法を解説しました。

相続税の申告書にマイナンバーの記載をすることは法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正しく記載して提出するようにしましょう。

マイナンバーは、相続税の申告書だけでなく、贈与税の申告書などあらゆる資産に関する申告でも記載が必要となります。

もし紛失などでマイナンバーが分からない場合は、住民票で確認することができるので焦る必要はありません。

しかし、今後さまざまな手続きの際にもマイナンバーカードは必要になってくるので、早めに再発行しておきましょうね。

相続税申告についてご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。

無料相談実施中です!

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応