相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

遺言書が見つからない時はどうする?

遺言書の種類と探し方のポイントについて解説

相続が開始すると、重要なのが遺言書が残されているかどうかを確認することです。

遺言書の有無は、相続手続きを進めるにあたり大きく影響してきます。しかし、遺言書の存在は故人から聞いていても、どこに保管されているのか分からない、またはそもそも遺言書があるかどうかもはっきりしない、というケースは珍しくありません。

今回は遺言書が見つからない場合どのように探せばよいのか、そのポイントについて解説します。

相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認

ご家族が亡くなり、相続が発生すると、手続きの段階としてまず遺言書の有無を確認することが必要となります。

遺言書が残されているか否かによって、その後の遺産分割や相続手続きが変わってきますので、遺言書がないと思われる場合でも、まずはしっかりと探すことが大切です。もし相続手続きが済んだ後に遺言書が見つかる、という事態になると、トラブルにも発展しかねませんので、まずは遺言書の有無を調べましょう。

基本的な流れとしては、相続開始後、遺言書の有無を確認し、誰が相続人であるのかを確定した後、遺産分割を行います。遺言書がある場合は遺言書の内容に従った遺産分割となり、ない場合は相続人全員が参加して遺産分割協議を実施します。

遺言書の種類

遺言書の探し方は、遺言書がどのような形式で残されているかによって変わります。遺言書には一般的に、以下の3種類があります。まずは遺言書の種類についてご説明します。

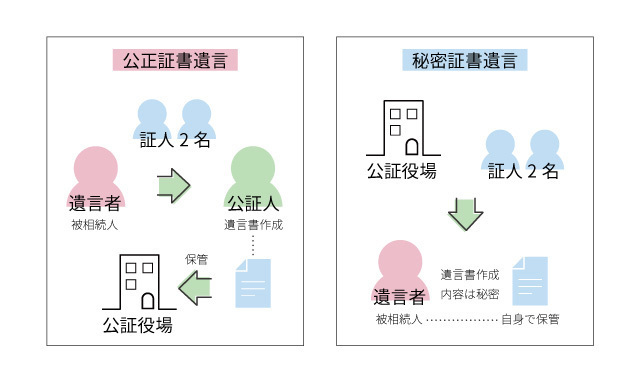

公正証書遺言

公証役場に保管してもらう遺言書です。遺言者の依頼内容を元に、公証人が遺言書を作成し、証人2名が立ち合います。遺言書の原本は公証役場に保管されます。

しっかりと証人が見届けた上で保管されますので、遺言書の偽造や改ざん、紛失といったリスクがなく、確実に遺言書が残せることがメリットです。しかし作成する手続きに手間がかかり、手数料も発生します。

秘密証書遺言

遺言者本人が遺言書を作成後、その事実(遺言書が存在すること)を公証役場で証明してもらう方式です。公正証書遺言と同様に、証人2名が立ち合います。内容は秘密で、遺言者以外に知ることはできません。また原本は遺言者自身が保管します。

誰にも遺言書の内容を知られたくない、しかし遺言書が存在することは証明してほしい時に有効な方式ですが、内容に不備があった場合は法的に無効となる可能性もあり、細心の注意が必要です。現在は殆ど利用されることはないようです。

遺言書の探し方

相続手続きを行うにあたり、遺言書の有無をまず確認することが重要です。遺言書の種類により探し方が変わりますので、その方法について確認しておきましょう。

公正証書遺言の場合

最も明確に遺言書の存在が確認できるのが公正証書遺言であり、この方式の大きなメリットです。

遺言書を探すにあたり、まずはお近くの公証役場に問い合わせてみましょう。個人が公正証書遺言で遺言書を残していれば、公証役場でその有無が確認できます。公証役場には遺言検索システムがあり、全国の公証役場の記録を確認できるため、どこの公証役場に問い合わせても大丈夫です。

遺言書の有無について問い合わせができるのは相続人・受遺者・またはその代理人のみです。遺言者の死亡が確認できる書類と、自身が相続人・受遺者であることを証明できる書類を準備します。

さらに内容を確認するには、遺言書が保管されている公証役場にて謄本を請求します。(郵送可)

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言の記録も公証役場にて確認できますが、原本の保管はされていないため、確認可能なのは故人が遺言を作成していた、という事実のみです。遺言書自体は自力で探すことになりますが、遺言書を残したということは分かっていますので、探す必要性が明確になるといえます。

自筆証書遺言の場合

公証役場に問い合わせても遺言書作成の事実がなかった場合、自筆証書遺言を残している可能性があります。

自筆証書遺言は故人がご自身で保管していたものですので、相続人の方が自力で探して見つけ出すしかありません。まずは遺言者と親しくしていた知人や、遺言の相談をしていたと思われる顧問弁護士・司法書士・行政書士・顧問税理士などに確認してみましょう。

保管場所としてよくある例はどのような場所でしょうか。

自宅なら遺言者が使用していた箪笥・棚・引き出しなど一般的に予想できる場所の他、仏壇や本棚、鍵付きの金庫などに保管してある場合もあります。

自宅以外では、銀行の貸金庫など金融機関、事業を営まれていた方であれば会社のオフィス内など、他所に預けている場合もあるでしょう。宝探しのような感覚になりますが、思い当たる場所は隈なく探してみましょう。

自筆の遺言書が見つかったら

自筆証書遺言が見つかった際には、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。そのため、見つかったからとすぐに開封するのは不可ですので、まずは家庭裁判所に遺言書を持ち込みましょう。開封してしまうと、罰金を支払わなければならなくなる可能性もあります。

なお、誤って開封してしまった場合でも、家庭裁判所に事情を説明し、検認手続きを行ってください。

検認手続きが完了したら、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。

また、2020年7月10日より法務局での自筆証書遺言書の保管制度が開始され、この制度を利用することにより家庭裁判所の検認手続きが不要となっています。

まとめ

今回のコラムでは、遺言書が見つからない場合の探し方についてご紹介しました。遺言書の種類によって方法が異なり、まずは公正証書遺言が残されているかどうかを確認してから、自筆証書遺言を自力で探すという流れになります。

遺言書があるかないかでは、その後の相続手続きが大きく変わってきますので、まずは遺言書をしっかりと隈なく探すことが大切です。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応