相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

債権は相続できる?

相続する際の注意点や債権の遺産分割について解説

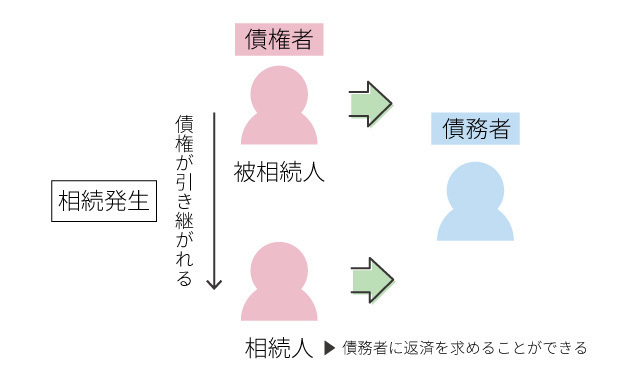

被相続人が知人にお金を貸していたり、賃貸の経営をしていて賃料を回収できていない、また個人事業主で売上を回収していない、という状況であった場合、相続人はその権利を相続できるのでしょうか。実はこのような権利に関しても、相続の対象となります。相続人は引き続き、被相続人に代わり未回収の債権を請求できることになるのですが、どのように債権を取り扱うのでしょうか。

今回は債権を相続する際の注意点や、相続財産としての対応方法について解説します。被相続人の方が債権を持っていたという場合は、参考にしてみてください。

債権は相続できる?

「債権」は法律や契約でよく耳にする言葉ではありますが、そもそもどのようなことを指すのでしょうか。

簡単に言うと、債権とは「人に請求する権利」のことであり、金銭の場合は金銭を貸した人が、借りた人に「返してください」と返還を求めることを指します。反対の意味を持つのが「債務」であり、支払うべき未払いの金銭が残っている状況を指します。

このような債権の権利を被相続人の方が持っていた場合、その内容も相続の対象となります。債権を相続すると、亡くなられた方に代わり、債務者に対して返済を求めることが可能です。

相続の対象となる債権とは

但し、債権にもさまざまな種類があり、すべての債権を相続できるわけではありません。相続できる債権と、相続できない債権をまとめてみました。

債権を相続する場合の注意点

可分債権の相続は法定相続分に従う

原則として、可分債権の相続は遺産分割を行わずとも、法定相続分に従って行われます。但し相続人全員が合意することで、遺産分割を行い決定することも可能です。

法定相続分に従って債権を相続した例を見てみましょう。

被相続人のお父様が亡くなり、相続人は子二人とします。お父様は知人に100万円を貸しており、未回収の状態です。この場合、相続人は一人50万円ずつの請求権を相続するということになります。極端な話、もう一人の相続人に伝えずとも50万円分は各自で回収できる、ということです。

現実的には、相続人が各自で法定相続分に従って債権を相続すると、回収が非効率的になってしまう場合もありますので、遺産分割協議により一人の相続人がすべて債権を相続するという選択肢も考えられるでしょう。また相続人に未成年者が含まれている場合は、現実的に債権の請求をすることはできませんので、成年者のみで債権を相続することを決めることもできます。

一方で、不可分債権は分割することが難しい債権ですので、相続人が複数いる場合は全員が同様に債権の履行義務を負うというものです。

預貯金債権は遺産分割が必要

ここで注意しておきたいのが、預貯金債権の取り扱いに関してです。被相続人名義の預貯金を亡くなった後に引き出すことを「預貯金債権」といい、こちらも債権の一種なのです。

この預貯金債権に関しては、金銭ですので分割が明確にできると思いますよね。実際にかつては可分債権として扱われていましたが、平成28年の判例変更により、現在は法定相続分での相続ではなく、遺産分割協議が必要とされています。

しかし、相続においては何かと費用が必要になるため、状況によっては遺産分割協議が完了する前に預貯金を引き出したい場合もあるかもしれません。平成31年には相続法が新たに施行され、そうした状況に対応するために仮払いの制度が設けられました。

債権には時効がある

債権には時効があることをご存じでしょうか。

債権者が何も行動を起こさない場合、その債権は一定の期間が過ぎると時効により権利が消滅します。債権の種類により時効までの期間は異なりますが、主な債権として、売掛金債権・家賃・個人間の借金については5年または10年というように定められています。(※2020年4月1日以降に生じた債権)

債権者が請求の行為を債務者に対して行うと、時効が中断し、時効時間がリセットされます。

例えば、被相続人が知人にお金を貸していて、返済がなく時間が経過していたとしても、10年になる前に時効が中断されると、それまで経過していた期間はゼロに戻ります。

債権を相続した場合、まずは時効により権利が消滅しないように行動する必要があります。そのためには債務者に請求をしなくてはなりませんので、債権を相続した旨と請求内容等を通知する内容証明郵便を送ります。この手続きにより、6か月間の時効の猶予が成立します。

内容証明郵便を送ることは、あくまで裁判外の請求となりますので、その後6ヶ月間の猶予の間に、裁判上の請求(訴訟を起こす、支払い督促など法的な手続き)を行うことで、時効が中断されます。

まとめ

今回のコラムでは、債権を相続した場合の対応について解説しました。

被相続人の方が何らかの請求権を持っていた場合、亡くなられた後にその権利は相続人に引き継がれます。可分債権と不可分債権があり、取り扱いも異なることに注意しましょう。

また債権には消滅時効がありますので、相続の際にはまず時効の中断を行うことが重要です。手続きに不安がある場合は、専門家に相談することを検討してみてくださいね。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応