相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

遺産分割の基本を理解しよう

遺産分割の流れと4つの方法を解説

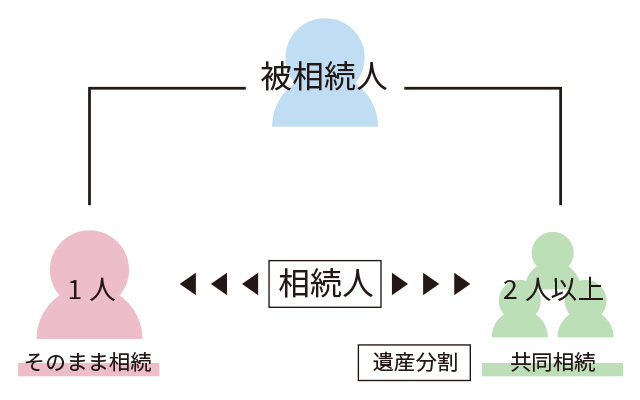

相続人が1人のみの場合と異なり、複数いる場合は相続人の間で遺産を分け合うことになります。

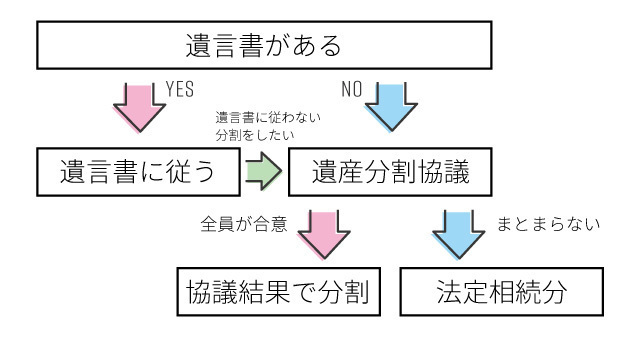

被相続人の方が亡くなられた後、相続人となる方が複数いる場合は、まず遺言書が残されているかどうかを確認します。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は協議により遺産分割を行います。

今回のコラムでは、遺産分割とはどのような流れで行うのか、またその方法や注意点などを解説します。遺産分割について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

遺産分割とは

相続において、相続人が1人ならばすべての財産をその1人が相続することになりますが、2人以上いる場合は遺産を分け合うことになります。遺産を複数の相続人で分けて取得することを、法律用語で「遺産分割」といいます。

相続人が1人のみの場合は「単独相続」と呼ばれるのに対し、相続人が数人いる場合、相続人が共同で遺産を相続することになりますので、「共同相続」となります。また共同して相続人となる人達のことは「共同相続人」と呼ばれます。共同相続人は相続分に応じて、相続の権利に対する義務を共有しています。

遺産分割の優先順位

相続にあたり、遺産分割が必要とされるかどうかは、遺言書の有無や相続人の人数に関わってきます。優先順位としては、下記のようになっています。

- 1遺言書の内容

- 2遺産分割協議の結果

- 3法定相続分

遺言書がある場合はまずその内容が最優先されますが、遺言書がない場合・また遺言書の内容とは異なる遺産分割を行いたい場合に遺産分割協議を実施します。法定相続分に従っての相続は優先順位としては下位になります。

遺産分割の流れ

それでは実際に遺産分割を行う流れを簡単に見てみましょう。

遺産分割の4つの方法

相続財産の中で、現金は明確に分割できますが、不動産や土地など、その他の分割が難しい財産についてはどのように扱うのでしょうか?

遺産分割には主に4つの方法があります。状況に応じてどの方法で分割するかを決めましょう。

現物分割

個々の財産を分割せず、それぞれ相続人にそのまま分配する方法です。

例えば家と土地は配偶者、預貯金は長男、株式は次男というように、それぞれの財産をそのまま相続する形になりますので明確で分かりやすいのが利点です。しかし法定相続分とは異なるため、各相続人の財産の持ち分に偏りが出てしまうという点がデメリットになります。

換価分割

土地や家など、公平な分割が難しい財産を売却し、金銭に換えてから分割する方法が「換価分割」です。金銭に換えることで明確な分割が可能になることがメリットです。しかし売却による手数料や税金、手間が発生します。

代償分割

相続人の一人が他の相続人より価値の大きな財産を相続した場合に、代償としてその差額にあたる分を他の相続人に現金などで支払う方法が「代償分割」です。差額分を支払う相続人は、そのための財力が必要になります。

遺産分割における注意点

相続人の代理人が必要となるケース

遺産分割協議を行うにあたり、相続人全員の参加と合意が必要なことは前述しましたが、状況によっては相続人の代理人を選任し、その代理人が遺産分割協議に参加するケースもあります。

代表的なケースとしては未成年者が相続人である場合です。未成年者には家庭裁判所が特別代理人を選任しますが、相続に関係のない親族が候補者となることが一般的です。

また認知症・知的障害など、判断能力に欠けているとされる人には「成年後見人」を選任します。判断能力の程度に合わせて、成年後見人・保佐人・補助人から後見の種類が決まります。

また相続人が行方不明となっている場合は、「不在者財産管理人」が代理として遺産分割協議に参加します。

特別受益と遺産分割

相続人のうち、一部の人が被相続人の生前に贈与を受けている場合があります。そのような場合、他の相続人と公平を図るためにこの「特別受益」の調整が必要なケースもあります。

また遺言書で財産を残す人を指定することを「遺贈」といいますが、遺贈も特別受益を考慮する対象となります。できるだけ他の相続人に不公平であることがないように、遺産分割の際に特別受益を考慮して相続分を計算します。

遺産分割協議がまとまらない時はどうなる?

遺産分割協議において、特に揉めることなくスムーズに分割が決まれば良いのですが、それぞれの相続人の立場や考え方の違いから、話し合いがまとまらないケースも想定されます。

その場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、調停による話し合いへと進みます。家庭裁判所で調停を申し立てた場合、裁判官が1人、調停委員が2人で行う調停委員会によって、それぞれ相続人の主張などを聞いて、無事に遺産分割協議が終わるように調整を図ることができます。

裁判官と調停委員が仲介に入り、相続人全員が合意した場合は調停成立となりますが、調停でもまとまらず不成立となった場合は遺産分割審判に移行することになります。裁判官の審判により、遺産の分割方法が確定し、相続人はその内容に従わなくてはなりません。

審判自体は、家庭裁判所が遺産について分割する方法について決めるものですので、調停委員会を行わず、まとまらないことを想定して最初から家庭裁判所に審判をお願いすることも可能です。相続人の人数や関係性によって、調停にするか審判にするかを判断すると良いでしょう。

審判での決定内容に不服がある場合はすみやかに抗告することで、高等裁判所での抗告審へと移行します。

また、共同相続人のうち、誰かが行方不明などの理由によって、遺産分割協議が行えない場合も、審判を申し立てることによって遺産分割協議を解決することができるケースもあります。

まとめ

今回のコラムでは、遺産分割の基本的な流れや4つの方法、注意点などについて解説しました。

相続人が複数人おり、遺言書がない場合には遺産分割協議を行いますが、話し合いがまとまらず家庭裁判所での調停や審判になると長期化するケースも考えられます。相続人の方全員が納得して遺産分割を行うことができるように、困った時には専門家に相談されることを検討してみてくださいね。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応