相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |

|---|

保証債務は相続の対象になる?

被相続人が保証人・連帯保証人だった場合

被相続人が保証人・連帯保証人であった場合、その立場は相続の対象となるのでしょうか。

結論から申し上げますと、被相続人の保証人の地位は相続人が引き継ぎます。状況によっては、ご自身とは全く関わりのない人の債務を引き継ぐ可能性も出てきます。

この記事では、通常の保証と連帯保証との違いや、保証債務の相続に関するポイントを解説します。

保証債務とは

まず、「保証債務」とはどのようなことなのか改めて確認しておきましょう。

保証債務は、債務者の債務について、別の人が保証した時、その保証人の債務のことをいいます。つまり、「Aさんの債務は私が保証します」とBさんが保証する、ということになります。

基本的にはAさんが債務者であり、返済を行いますが、仮に返済ができない状況になってしまった時に、保証人が代わりに債務を負うことになります。

ここで留意しておきたいのが、保証人は主債務者ではなく、あくまでも二次的な債務であるということです。主債務者が滞りなく返済を行う能力があれば、保証人に債務が及ぶことはありません。これを「保証債務の補充性」といいます。

二次的な債務であることから、保証人は2つの抗弁権を認められています。

【催告の抗弁権】

債権者に対し、まずは主債務者に請求するよう求める権利

【検索の抗弁権】

債権者が保証人の財産に執行しようとしたとき、主債務者の財産に執行することを求める権利

連帯保証と通常の保証の違いとは

保証債務の種類

債務には様々な性質のものが存在しますが、相続においては相続対象となる債務と、対象とはならない債務があります。

金融機関からの借入に対する保証

相続対象になります。主債務者が借入に対し返済が出来なかった場合、保証人としての地位相続人に請求されます。

賃貸借契約の連帯保証

不動産の契約の際に、連帯保証人が必要となることがあるのは経験された方も多いのではないでしょうか。

この連帯保証人としての地位は、相続対象となります。例えば借主の家賃の滞納があった場合、請求が来る可能性があります。

身元保証債務

身元保証人とは、雇用主が雇用した人の行為により損害を受けた場合、損害賠償を負担する人のことをいいます。この身元保証は、原則的には相続の対象とはなりません。

これは保証人と保証される人との信頼関係に基づく契約であるため、保証人(被相続人)が亡くなった時には消滅するため、その契約は引き継がれない、という考え方です。

被相続人が保証人だった場合

相続は被相続人の財産だけでなく、地位や権利、さらに「義務」も引き継ぐことになります。保証債務は義務にあたりますので、被相続人が保証人だった場合は相続人がその義務を引き継がなくてはなりません。(民法第896条)

そのため、相続発生時は被相続人が保証人になっていなかったかどうかを調べることが重要です。

保証債務の時効

債権は一定の期間が過ぎると時効として消滅します。以前は原則10年とされていましたが、2020年の民法改正後、現在は下記のように定められています。

債権者が権利を行使できると知った時から5年間

権利を行使できる時から10年間

この期間が過ぎるまでは保証債務も有効となります。

保証債務の相続の割合は?

債務の相続の割合は法定相続分と同様です。

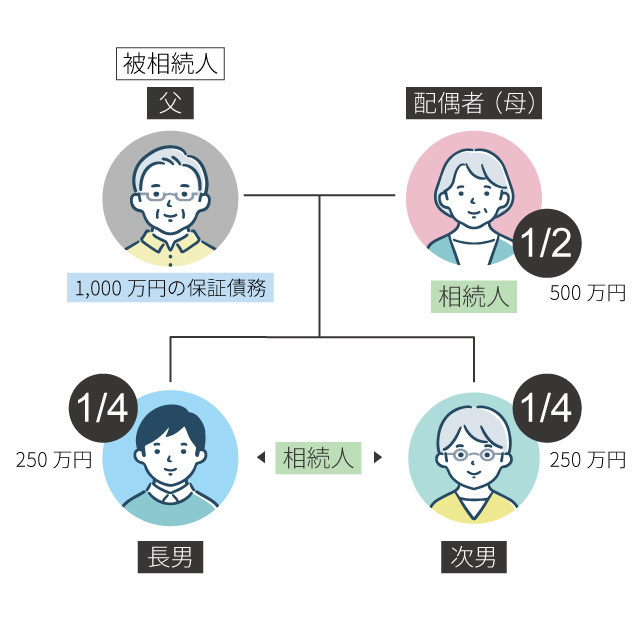

【保証債務の相続例】

- 被相続人は1,000万円分の債務の保証人だった

- 相続人が配偶者と子二人

- 主債務者が債務の返済が出来なかった場合、被相続人の配偶者が500万円、子がそれぞれ250万円の債務を負うことになる

遺産分割協議で話し合いがまとまれば、法定相続分とは異なる配分で相続することも可能です。しかし、遺産分割協議で特定の相続人のみ保証債務を相続すると決定したとしても、法的な拘束力があるわけではありません。

つまり、債権者にとって、相続しなかった相続人の返済義務がなくなる、ということではありませんので、引き続き督促がある可能性も想定されます。

相続放棄の選択肢

相続財産に多額の債務が含まれる場合、相続放棄を検討することも選択肢に入るでしょう。

相続放棄を選択した場合、債務を逃れることはできますが、その他の財産に関しても全て相続権がなくなり、最初から相続人でなかったとみなされます。相続放棄の判断には充分な検討が必要です。

相続放棄の判断基準

保証債務の場合、まずは主債務者に返済能力があるかどうかが重要なポイントです。通常の保証の場合、主債務者が問題なく返済できる状況であれば保証人に支払いが請求されることは基本的にはありません。しかし連帯保証の場合は、抗弁権がないためより注意が必要です。

保証債務を相続した際に、相続放棄を検討する判断基準としては、「主債務者に返済能力があるか」という点と、債務を負うことになった場合に、「債務の額がプラスの財産を上回るかどうか」の二点となるでしょう。

相続放棄の申請期間は相続開始後3ヶ月以内と定められていますが、被相続人が保証人であることをその期間内に相続人が知らなかった場合は、期限の延長が認められる可能性もあります。

まとめ

今回は保証債務の相続について解説しました。

保証人の地位は被相続人から相続人へと引き継がれるため、相続が発生した際に被相続人に保証債務があるかどうかを把握しておくことは非常に重要です。

特に連帯保証人であった場合は債務を負う可能性もあります。状況によっては相続放棄も検討する必要が生じるかもしれませんので、トラブルを防ぐためには専門家への早めのご相談をおすすめします。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!

お約束1:感じの良い対応

お約束2:勧誘はいたしません

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要

新潟相続協会

(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス

新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F

☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス

新潟県三条市東裏館2-14-15

☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域

その他県内全域対応